【2025年版】AIで実現するブログ記事作成:半自動化完全ガイド

AIを利用してブログを半自動的に作成することによって、より効率的にコンテンツを作ることが可能です。ただ、制作にあたってはAIに任せきりにするのではなく、人間による事実確認のほか、オリジナリティを加えることが大切です。

AIでブログ作成を自動化したい

「ブログってAIで自動で作れないの?」

こう思ったことないでしょうか。

私はずっと思ってきました。予め設定しておけば、あとは放置で記事を大量生産してくれるAIは無いものかと。

そこで「AIでブログ記事を自動で作る方法」について調べ、数多くのツールを使ってきました。

その結果「完全自動」でブログ記事を作成するのは現実的ではないなと思いました(詳細は後述)。

ただ、半自動に近い形なら十分可能だし、実務的にも問題ないということも分かりました。

この記事では、2025年8月現在、AIを作ってブログ記事を半自動で作成する方法についてまとめました。

この記事を読んでもらえれば、AIを使ってブログ記事を今よりも効率的に作成することができると思います。

なお、記事内で各種サービスを紹介していますが、プロモーションではありません。

AIブログ作成の全体像:3つのアプローチと選び方

AIを活用したブログ記事作成は、

- 半自動化(品質重視型)

- 特化ツールによる自動生成(効率・量産型)

- API連携によるハイブリッド自動化(上級者向け)

の3つに分類できます。

| 作成アプローチ | 概要 | メリット | デメリット | こんな人・チームにおすすめ |

| 【方法A】半自動化ワークフロー(品質重視型) | ChatGPTなどのAIをアシスタントとして活用。人間が企画・構成し、各工程でAIに指示を出しながら共同制作する方法 | ・独自性やブランドの声を反映しやすい ・GoogleのE-E-A-T基準を満たしやすい ・炎上や誤情報のリスクを管理可能 | ・一定の工数がかかる – プロンプトの質に成果される | ・記事の品質とブランドイメージを最優先したい企業 ・専門性の高いYMYL領域(医療、金融など)を扱うメディア |

| 【方法B】特化ツールによる自動生成(効率・量産型) | ブログ記事生成に特化したツールを使用。初期設定だけで、記事から画像選定までを自動で行う | ・圧倒的な時間短縮と量産が可能 ・専門知識がなくても運用開始できる ・WordPressへの自動投稿など連携がスムーズ | ・オリジナリティが低く、他サイトと類似しやすい ・生成された情報のファクトチェックが必須 ・ツールの月額費用が発生する | ・とにかく時間と手間を削減したい個人・小規模事業者 ・最新ニュースのまとめなど、速報性が求められるコンテンツ |

| 【方法C】API連携によるハイブリッド自動化(上級者向け) | 各種AIツールのAPIとZapierのような自動化ツールを組み合わせ、独自のブログ生成パイプラインを構築 | ・自社ワークフローに最適化できる ・複数ツールを連携させ、各工程の精度を最大化 ・一度構築すれば、極めて低コストで運用可能 | ・プログラミングやAPIの知識が必要 ・初期構築に時間と専門スキルを要する ・メンテナンスやエラー対応が自己責任となる | ・技術力のある開発チームを持つ企業 ・完全にカスタマイズされた自動化を追求したい上級者 |

最も広く利用されている方法は、手軽さと品質のバランスが取れた【方法A】半自動化ワークフローです。

企業のマーケティング担当者の間でも、ChatGPTが最も利用されています。株式会社センタードの調査によると、SEO対策やブログ記事作成で生成AIを利用しているユーザーのうち、ChatGPTの利用率が70%で圧倒的です(2025年4月現在)。

新たなツールを導入するのではなく、既存のものを使うのがコスト面でも工数面でも現実的でしょう。

【実践】AIブログ作成 ステップ・バイ・ステップ解説

ここでは、前述した3つのアプローチのうち、特に多くの企業や個人にとって現実的な選択肢となる「方法A:半自動化ワークフロー」と「方法B:特化ツールによる自動生成」について、必要なツールから作業手順までを詳細に解説します。

このセクションを読めば、すぐにでもAIを活用して半自動的にブログ記事を作成できると思います。

方法A:半自動化ワークフロー(品質重視型)

この方法は、AIを単なる「自動化ツール」ではなく、思考を深めるための「壁打ち相手」であり、面倒な作業を代行してくれる「優秀なアシスタント」として位置づけるアプローチです。

人間がクリエイティブな部分や戦略的な判断の主導権を握ることで、AIの効率性と人間の独自性を両立させ、コンテンツの品質を最大限に高めることを目指します。

▼ 必要なツール

- ChatGPT (Plus版推奨), Claude 3.5 Sonnet, Google Gemini など。

長文生成能力や文脈理解能力が高い有料版の利用が、高品質な記事作成には不可欠です。 - ファクトチェックツール (推奨): Perplexity, Gemini (検索連携機能)。

AIが生成した情報の正確性を検証するために、出典元を明記してくれる検索特化型のAIツールは非常に重要です。 - SEOツール (任意):KeywordMap,Surfer SEOなど。

AIが提案したキーワードや構成案を、実際の検索データに基づいて客観的に評価・最適化するために役立ちます。

▼ 作業手順

ステップ1:戦略立案とキーワード設計(人間主導 + AI補助)

誰に、何を伝え、どのような行動を促したいのか。この部分は人間が定義する必要があります。AIは、その戦略を具体的なキーワードに落とし込むための強力なサポーターとなります。

まず、人間がターゲットとなる読者像(ペルソナ)と、その記事を通じて達成したいゴール(例:製品への問い合わせ、メルマガ登録など)を明確に定義します

定義したペルソナ情報をChatGPTに入力し、そのペルソナが抱えているであろう悩みや、検索時に使いそうなキーワードを多角的にブレインストーミングさせます。これにより、自分だけでは思いつかなかったような切り口やキーワードを発見できます。

プロンプト例

あなたはプロのマーケターです。以下のペルソナが検索しそうなキーワードと、

その検索意図をKnow/Do/Go/Buyクエリに分類して10個提案してください。

# ペルソナ

- 役職:中小企業のマーケティング担当者

- 課題:ブログのネタが尽き、記事作成に時間がかかっている。社内に専門ライターがおらず、

品質にばらつきがある。

- 目的:AIを使って効率的にSEOに強い記事を作成し、自社サービスへのリードを獲得したい。

# 制約条件

- 専門用語だけでなく、初心者が使うような平易な言葉も考慮してください。

- 検索ボリュームが多く、競合性が比較的低いロングテールキーワードを重視してください。ステップ2:構成案の生成と最適化(AI生成 + 人間編集)

ステップ1で決定したメインターゲットキーワードと検索意図をAIに伝え、読者の満足度を最大化するための網羅的な構成案(H2、H3の見出しリスト)を作成させます。

キーワード「AI ブログ 自動化」で検索上位表示を狙うための、

網羅的な記事構成案を作成してください。

# 検索意図

主な検索意図は「具体的な方法、ツール、メリット・デメリット、

そして注意点を知りたい」です。

# 構成案の要件

- 読者が抱えるであろう疑問(「本当に安全か?」「Googleに評価されるのか?」

「どのツールがいいのか?」など)を先回りして解決する構成にしてください。

- 結論から述べ、理由、具体例と続くPREP法を意識した流れにしてください。

- 初心者向けの内容から、上級者向けの内容まで段階的に解説する構成にしてください。AIが生成した構成案はあくまで「最大公約数的な正解」です。

これを評価して、自社独自の視点、他社にはない成功事例や失敗談、自社で蓄積したデータに基づく分析などをセクションとして追加・修正します。

この「人間による付加価値」こそが、GoogleのE-E-A-T(特にExperience: 経験)を高める上で不可欠です。

ステップ3:本文執筆(AI生成 + 人間による加筆・リライト)

確定した見出しごとに、AIに本文を執筆させます。「PREP法で書いてください」「比喩を使って分かりやすく説明してください」といった指示を加えることで、より質の高い文章を生成させることができます。

最も重要なステップです。

AIが生成した文章は、論理的で正しいかもしれませんが、無機質で感情がありません。これを「読まれるコンテンツ」に昇華させるのが人間の役割です。具体的には、以下の要素を加えていきます。

- 具体的なエピソード: 実際にAIを活用して成功した(あるいは失敗した)体験談。

- 比喩やアナロジー: 難しい概念を、読者が身近に感じるものに例える。

- 自社の事例: 自社サービスや顧客の事例を具体的に紹介する。

- 感情表現・語りかけ: 読者に共感を示し、問いかけるような表現を加える。

AIが生成した文章を「完璧な下書き」と捉え、人間は「編集長兼トップクリエイター」として、ブランドの個性と魂を吹き込む作業に集中します。この工程こそが、AIらしさを消し、読者の心を動かすコンテンツを生み出す鍵です。

特化ツールによる自動生成(効率・量産型)

「とにかく時間がない」「まずはコンテンツの量を増やしてWebサイトの土台を作りたい」。そんなニーズに応えるのが、ブログ記事生成に特化したAIツールです。キーワードを入力するだけで記事が完成するその手軽さは、特にリソースが限られる個人事業主や小規模なチームにとって大きな魅力となります。

▼ 必要なツール

- AIブログ自動生成ツール: AIブログくん, tsumugi, Conoha Pencil など。これらのツールは、キーワードを入力するだけでSEOを意識した記事を生成し、WordPressに自動投稿する機能を備えていることが多いです。

- CMS(WordPress):これらのツールの多くはWordPressとの連携を前提に設計されています。W3Techsの調査によれば、WordPressは全ウェブサイトの43%以上、CMS市場では62%以上の圧倒的なシェアを誇り、ツール連携の面でも最もエコシステムが充実しています。

▼ 作業手順

ステップ1:ツール連携と初期設定

まず、利用するAIツールと自身のWordPressブログを連携させます。通常、ツールの管理画面でWordPressのURL、ユーザー名、そして専用のアプリケーションパスワードを入力することで設定が完了します。

ステップ2:キーワード入力と自動生成

設定が完了したら、記事の生成に移ります。ツールの管理画面で、記事化したいキーワードを入力します。多くのツールでは、キーワードを入力すると関連キーワードや月間検索ボリュームを自動で提示してくれるため、キーワード選定の参考になります。

ステップ3:必須の品質チェックとリライト

この工程が、特化ツールの活用で成果を出すか失敗するかの最大の分岐点です。自動生成された記事を、絶対にそのまま公開してはいけません。多くの失敗例は、この工程を怠り、低品質なコンテンツを量産してしまったことに起因します。

- ファクトチェック: AIは平然と嘘をつきます(ハルシネーション)。

記事内で言及されている統計データ、法律、製品仕様、歴史的な事実などは、必ず公式サイトや公的機関の発表などの一次情報にあたって確認してください。 - 独自性の追加: 自動生成された記事は、どうしても無味乾燥で、どこかで読んだことのあるような内容になりがちです。

ここに、あなた自身の経験談、独自の考察、読者への具体的なアドバイス、個人的な感情や熱意を追記します。これが、ありふれた記事との決定的な差別化要因となります。 - 導線設計: 記事の目的は、読者に価値を提供し、最終的に自社のビジネスに繋げることです。記事の末尾や関連する箇所に、自社サービスへのリンク、問い合わせフォームへの案内、関連する他の記事への内部リンクなどを戦略的に設置し、サイト内での回遊性を高め、収益機会を創出します。

AIブログ自動化の落とし穴

AIによるブログ作成は、計り知れないほどの効率化をもたらす一方で、その手軽さゆえに見過ごされがちな「落とし穴」も存在します。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、AIを真の味方につけるための絶対条件です。ここでは、自動化を進める上で最も注意すべき点を深掘りし、失敗を未然に防ぐための具体的な知識を解説します。

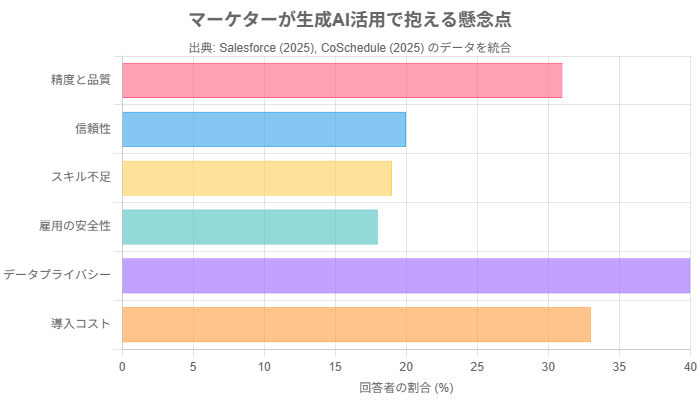

上のSalesforceとCoScheduleの調査から、マーケターがAI導入において「精度・品質」や「データプライバシー」に強い懸念を抱いていることがわかります。

特に「精度・品質」に関して言えば、「AIへの過信と丸投げ」が最も危険です。

これを防ぐためには、以下の4つのリスクを常に念頭に置き、それぞれに対する具体的な対策をワークフローに組み込む必要があります。

1. 情報の正確性(ハルシネーション)のリスク

私が冒頭で「ブログ作成の完全自動化は現実的ではない」と言ったことを覚えてられるでしょうか。

仮に完全自動化ができたとしても、内容を精査する過程は省略できないのです。

2. オリジナリティの欠如とコンテンツの均質化

簡単にできることほど、真似されやすいです。どうしても似たコンテンツが出てきてしまいます。

均質なコンテンツが溢れるほど、オリジナリティが評価されるようになるでしょう。

3. 著作権・倫理的なリスク

リスク:

AIの学習データには、著作権で保護されたコンテンツが大量に含まれています。

AIが文章を生成する過程で、意図せずこれらの著作物と酷似した表現を出力してしまい、著作権侵害となるリスクが常に存在します。法的な議論も進んでいますが、現状では慎重さが求められます。

また、AIが偏ったデータを学習することで、特定の属性に対する差別的・攻撃的な表現を生み出してしまう倫理的なリスクも無視できません。

対策:

生成された文章は、公開前に必ずコピペチェックツールで確認するようにしましょう。

また、使用するAIツールの利用規約をよく読み、学習データのソースや生成物の商用利用に関する規定を理解しておくことが重要です。

文化庁も『AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス』を公表しており、こうした公的なガイドラインに目を通しておくことも、リスク管理に繋がります。

4. SEOへの影響とペナルティリスク

問題点:

Googleは公式ガイダンスで「制作方法を問わず高品質のコンテンツを評価する」と明言しています。

つまり、AIを使ったからという理由だけでペナルティを受けることはありません。しかし、これはあくまで「高品質であれば」という条件付きです。

AIを使って、読者の検索意図を無視した、独自性のない低品質なコンテンツを単に量産する行為は、Googleの「スパムに関するポリシー」における「大規模なコンテンツ生成」に該当し、ペナルティの対象となる可能性があります。

対策:

「量より質」の原則を徹底することです。

AIを活用して効率化した時間を、キーワードの検索意図の深い理解、読者への提供価値の向上、そして前述した「人間による独自性の追加」といった、コンテンツの質を高めるための作業に再投資するべきです。

AIに記事を生成させて終わり、ではなく、公開後も定期的にパフォーマンスを分析し、情報が古くなれば更新(リライト)を行うなど、コンテンツを「育てる」という視点が不可欠です。

まとめ:あなたに最適なAIブログ作成アプローチは?

本記事では、AIを活用したブログ記事の半自動作成について解説してきました。

最後に、この記事で解説した内容を踏まえ、あなたの状況に合わせた最適な最初の一歩を提案します。

ケース1:とにかく時間とリソースがない個人・小規模事業者の方

推奨アプローチ: 方法B(特化ツールによる自動生成)から始めるのが最も現実的です。まずはコンテンツ作成の心理的・時間的ハードルを劇的に下げ、ウェブサイトに情報を蓄積し始めることを最優先しましょう。

成功の鍵: ただし、生成された記事に必ず人間が手を入れる(品質チェックと独自性の追加)というルールを徹底してください。この一手間を惜しむと、多くの失敗例のように、サイト評価を下げるだけの結果に終わってしまいます。

ケース2:記事の品質を担保しつつ、チームで効率化を図りたいマーケティング部門

推奨アプローチ: 方法A(半自動化ワークフロー)をチームの標準プロセスとして導入することをお勧めします。

成功の鍵: AIをチーム共通の「優秀なアシスタント」と位置づけ、プロンプトのテンプレートや活用ノウハウをチーム内で共有することで、個人のスキルへの依存(属人性)を排し、チーム全体の生産性とコンテンツ品質を高いレベルで両立させることができます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。