ゼロクリック検索時代をどう乗り越える?成功事例から分かったやるべき事

「ゼロクリック検索」とは、ユーザーが検索結果をクリックしない行動のことで、AI要約の登場などにより増えています。そうした中、サイト運営者として、どのように考え、対応すればいいのか。海外の事例なども踏まえながら、ゼロクリック検索時代における対策をまとめました。

ChatGPT、Manus、Geminiなどを使って調べた結果をベースに自分で書いてまとめました。

「SEOをやっているけど効果がない」

そういう方は、ぜひ最後までご覧ください。

ゼロクリック検索の割合を調べようと、いろんなサイトを見て回ると、2024年時点で、すでに全世界のGoogle検索の60~65%がゼロクリックとされています。

この割合は2025年には70%を超えると予測されていて、今後もこの傾向は進むとの見方が一般的です。

この背景はいくつか考えられていて、次にそれを見ていきたいのですが、最大の理由は

答えをすぐに知ることが一般化した

ことだと私は考えています。

ゼロクリック検索が増えてきた背景

ChatGPT登場以前から、ゼロクリック検索は増えていました。

必ずしも「AIが広まった」→「ゼロクリック検索が増え始めた」ではないのです。

もともと「答えをすぐに知りたい」というニーズはあり、以下のようにそれに応えるサービスもありました。

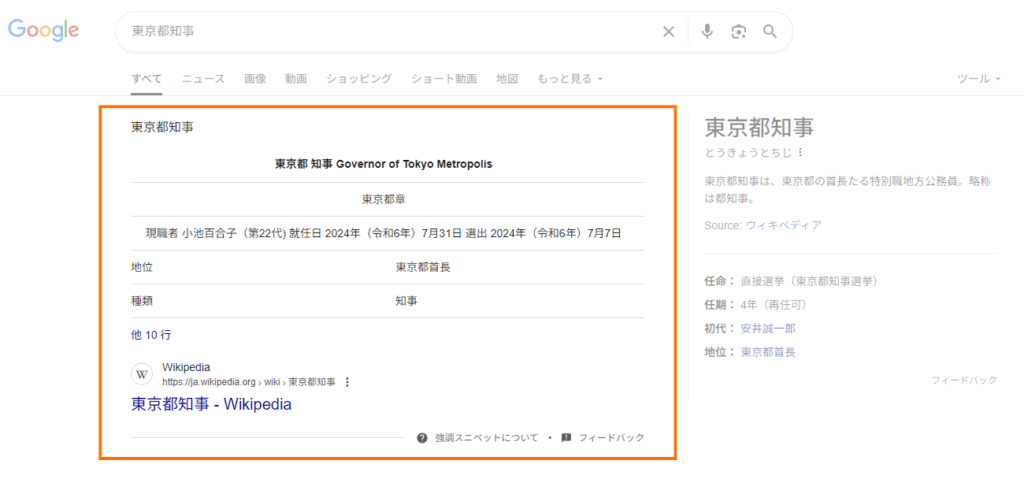

強調スニペット(Featured Snippets)

検索クエリに対する直接的な答えが、特定のサイトを引用する形で表示される機能。下は「東京都知事」と検索すると、Wikipediaを引用する形で表示されたケースです。2020年より実装されています。

ナレッジパネル(Knowledge Panel)

企業や人物の情報、場所の詳細などを検索結果の右側に表示する情報ボックス。

営業時間、住所、電話番号などの基本情報がここで完結するため、公式サイトを訪問する必要性が下がりました。

下は、羽田空港を検索したときのナレッジパネル(右下)。

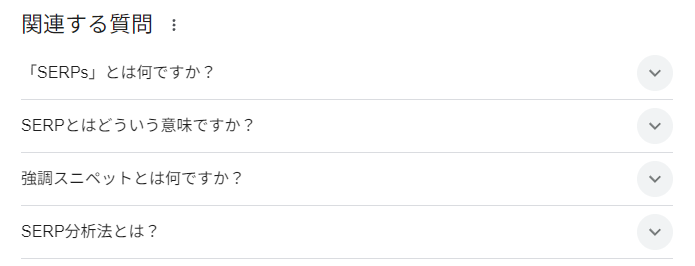

関連する質問(People Also Ask)

検索クエリに関連する質問とその答えが、展開可能な形式で表示される機能です。ユーザーは一つの検索から派生する複数の疑問を、同じページ内で解決できます。

いちいち検索しなくていいので便利ですね。

下は「serpsとは」というクエリで検索したときの例です。

ローカル検索結果

下は「東京駅 フレンチ」で検索したケース。地図と共に店舗情報、評価、営業時間が表示され、ここで店舗比較がだいたいできてしまいます。

従来であればウェブサイトを訪問しなければ得られなかった情報が、これらによって検索結果ページで直接提供されるようになりました。

こうしたこともあって、ゼロクリック検索の問題は2019年頃から指摘されてきました。

こうしたタイミングでAIが登場したわけです。

AI登場以降の劇的な変化

Google:AI要約の登場

2024年5月14日、GoogleはAI要約(AI Overviews)を正式にリリースしました。

この機能は、従来の強調スニペットとは根本的に異なり、複数のソースからの情報を統合してAIが生成した包括的な回答を提供するものです。

Advanced Web Rankingの調査によると、2025年6月23日時点で、AI要約が出るクエリの割合は57.61%と半数を超えています(アメリカ国内のみ/8,000クエリを対象にした調査)。

この調査は同社の「Google AI Overview Tool」で公開されています。業種別の表示率やクエリの文字数別ランキングなどもあり、AI要約の現状を知りたい方はご覧ください。

実際にどれくらいAI要約が表示されているかは、業種やクエリによって、かなりバラつきがあるようです。

全体として「何%」という情報も大切ですが、関係ある業界やクエリの情報を把握しておかれた方がいいでしょう。

さらなるゼロクリック検索の増加

AI要約の導入で、さらにゼロクリックは増加しており、先に触れましたが2025年中に70%を越える可能性も指摘されています。

この傾向はモバイル環境では特に顕著で、Up And Socialの2025年調査によると、モバイル検索の77%がすでにゼロクリックで終了しているとのこと。

これは、小さなスクリーン上でより迅速な情報取得を求めるユーザー行動と、Googleの機能向上が相まった結果です。

さらにモバイルでは、音声検索の影響もあります。

「OK Google、明日の天気は?」といった音声クエリでは、画面を見なくても回答が提供されるため、当然サイトへのアクセスが発生しません。

さらに興味深いのは、AI要約導入直前の2024年3月のGoogleアップデートにより、Google内サービス(YouTube、Maps、Flightsなど)への誘導が増加しているとの指摘です。

SparkToroの調査では、米国の検索において約30%のクリックがGoogle所有メディアに向かっていることが判明しています。

ゼロクリックが増えている。

仮にクリックされても、その多くがGoogleツールへ流れている。

これでは検索結果画面(SERPs)からの流入は、ますます期待できそうにありません。

こうした事態にどう対応すればいいのでしょうか。

出典リンクへの採用数がAIO/LLMO時代の評価軸

まず、考え方を大きく変える必要があります。

従来の

- 検索結果で上位に表示される

- 流入数を集める

- コンバージョン率を高めてコンバージョン数を増やす

というものから、

- AIに取り上げてもらう(出典リンクに表示)

- 権威性・信頼性が高まる

- コンバージョンにつなげる

という方向への転換です。

こう言うと

あの小さな出典リンクなんてクリックする?

そもそも出典リンクに気づかない人も多いのでは

という疑問を持つ方もいると思います。

分かります。私も最初そう思いました。

そこで実態はどうなんだろうと思い、海外の事例を中心に調べてみました。

結論としては、

- 出典リンクのクリック率は1%未満から15%と諸説ある

- 公式な値は非公表

- ChatGPTでは、AI要約が出ないこともあり、Googleよりクリック率は少し高い

- ChatGPTやGeminiの出典リンクから流入が増えたケースも無くはない

というのが実態のようです。

従来の検索結果からの流入に比べて、あまり期待できそうにありませんが、今後はどうやってAIに取り上げてもらうか(出典リンクに載るか)を考えるしかありません。

理由としては、

一つは「SEOに代わるものとしては他に選択肢がない」ということ。

もう一つは、以前の検索結果に比べると、AIが推薦しているだけに権威性・信頼性が高まる可能性があるからです。

従来の検索結果は、ある意味「おすすめリスト」でしかなかった訳ですが、AIは「◎◎によると、こういうことのようです」というふうに、権威性・信頼性が出やすいです。

つまり、今後は「AIの出典リンクに何度も採用されているか」を評価軸にすべき、ということになります。

評価軸は従来の「クリック」から「引用」や「言及」へと移ったのです。

私も、AIO、LLMO、GEO関連で、このブログが出典リンクに取り上げられることを目指して運営しています。

「ChatGPTに聞いたら、この「AIO対策ドットコム」というのがよく出典リンクに出てくるな」と思われるのが目標です。

発信者がやるべきAIO/LLMO対策

SEO対策

AI時代になり、SEO対策が不要になったわけではありません。

SEOの重要性は、今後も変わりません。

AIO対策は、従来のSEOを含んでおり、それを拡張するものです 。

そういう意味で、AIO対策を行う上でまず考えるべきは「SEOの確認」かもしれません。

ここからは「SEOは基本的にできている」という前提の元、説明を進めます。

AEOの実装

AEO(Answer Engine Optimization)という新しいアプローチが必要になっています。これは、AIの中に組み込まれた質問に回答する仕組み「回答エンジン」に最適化することです。

AEOは、AIに自社サイトのコンテンツをできるだけ参照させ、AIの回答で出典リンクとして取り上げさせることを目的としています。

AEO① 会話的なコンテンツの作成

最近のAIは、ユーザーとのやり取りを通して質問の根底にある意図を理解しようとします。

AIの自然言語処理能力が高まり、会話的なスタイルで書かれたコンテンツの方が、より意図が理解されやいという意見もあります。

特に音声検索では、会話的で明確な回答が優先されるようです。

この辺りはまだ検証が必要ですが、制作者は人々が話すような表現に少し寄せた方がいいのかもしれません。

会話的な表現って言われても・・・

全部、こういう吹き出しにした方がいいのかな?

吹き出しじゃなくても、見出しを質問調にして、その下の段落で回答する、といった形式でもいいと思います。

AEO② 構造化データの実装

AEOで欠かせないものの一つが、構造化データ(スキーマ)の実装です。

これは、AIにサイト内のコンテンツの意味を正しく理解させるために、主にJSON-LD形式で書かれた短いコードを入れるものです。

特にFAQ形式のコンテンツで有効とされています。

具体的な実装方法は、こちらのページをご覧ください。

FAQ形式でコンテンツを再構成し、構造化データを入れたところ、3ヶ月でゼロクリックアンサーボックス(GoogleのAI要約のような画面のこと)での表示が40%増加したとのレポートもあります(下)。

Q&A以外にも構造化データを入れておくと効果的とされているものについては、以下のようなものがあります。

HowToスキーマ

手順を説明するコンテンツには、HowToスキーマが特に有効です。

料理レシピ、DIYの手順、技術的なチュートリアルなど、ステップバイステップの情報を構造化することで、AI Overviewsでの表示確率アップが期待できます。

地域情報スキーマ

実店舗がある場合などは、地域情報スキーマは必須です。

営業時間、住所、電話番号、サービス内容を正確に構造化することで、ローカル検索でのゼロクリック表示を狙えます。

なお、PDFファイルはAIクローラーが読み取りにくいとされています。

AIに参照させたい情報はHTMLページとして公開し、構造化データでマークアップした方がいいでしょう。

海外成功事例

電話問合せが20%増加したマーケティング会社

デジタルマーケティング会社のBlakSheep Creativeは、2024年初頭にオーガニック流入が前年比45%減少。減少の主因がAI要約の影響であることが分かったとのこと。

実施した具体的対策:

- コンテンツの会話調への変更:従来の堅い文体から、ユーザーが実際に話すような自然な言葉遣いに変更。

- フィーチャードスニペット最適化:各記事の冒頭に、検索クエリに対する直接的な回答を50-75語で記載するセクションを追加。

- 包括的なスキーママークアップ:FAQPage、HowTo、Article、Organizationなど、複数のスキーマタイプを組み合わせて実装。

- 質問ベースのコンテンツ構造:従来のトピックベースから、ユーザーの具体的な質問に答える形式に全面的に変更。

測定可能な成果:

- ゼロクリックアンサーボックスでの表示:40%増加

- AI生成レスポンスでのブランド言及:25%増加

- ブランド名での検索ボリューム:35%増加

- 電話問い合わせ:20%増加(ウェブサイト経由以外)

マーケティング会社の話なので多少、割り引いて考えないといけないと思います。

ただ、そうだとしても参考になる部はあるのかなと思い紹介しました。

AI経由予約が195%増加した医療機関

ある医療機関(名称非公開)は、SEOの効果が出なかったためAEOを実施したとのこと。

実施した具体的対策(一部):

- AIエンジンが信頼する医学的に正確なコンテンツ作成

- 複数拠点に対応した位置情報特化最適化

- 専門家レベルのコンテンツ作成による権威性構築

測定可能な成果:

- AI経由予約数: 195%増

- ローカル検索視認性: 43%改善

- 患者維持率: 29%向上

- 専門分野でのローカル健康クエリ表示率: 91%

これもマーケティング会社がケーススタディとして取り上げているものの一つですが、AEOが広く行われていることが分かる事例かと思います。

実装のためのツール

構造化データ実装ツール

Google リッチリザルト テスト

特定のページが、Googleの検索結果でリッチスニペットとして表示される可能性があるかを確認できます。AI Overviewsでの表示可能性も、このツールである程度予測できます。

構造化データ マークアップ支援ツール

Googleが提供する無料ツールで、HTMLページに構造化データを追加する最も簡単な方法です。特に初心者にとって、視覚的にマークアップを理解できる優れたツールです。

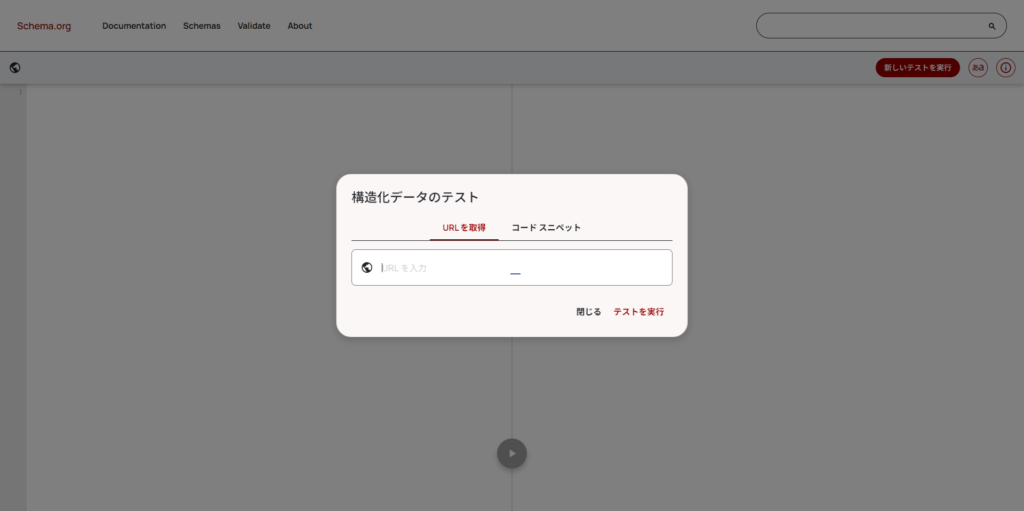

Schema.org Validator

実装した構造化データが正しく機能するかを確認するために必須のツールです。

エラーや警告を詳細に表示し、修正すべき点を明確にしてくれます。

よくある実装上の課題と解決策

技術的な課題

構造化データの実装エラー

ありがちなのが構造化データの記述ミスや必須フィールドの欠落です。

実装前に必ずGoogle リッチリザルトテストで検証するようにしましょう。

ページ読み込み速度の低下

構造化データの追加でページサイズが予想以上に増えるようであれば、不要なスクリプトの削除や画像の最適化を考えた方がいいでしょう。

重複コンテンツの問題

どうしても似たような質問が重複することがあります。正規のURLをAIに伝えるためのcanonical URLを設定すると共に、各ページの独自性(誰に向けて発信するか)を明確にすることが大切です。

コンテンツ作成の課題

質問の優先順位付け

質問リストが多いと、どれを優先すべきかの判断が困難な場合があります。検索ボリュームやビジネスへの重要度をもとに、優先順位をあらかじめ決めておいてもいいでしょう。

専門性と分かりやすさのバランス

専門的すぎると一般ユーザーに理解されず、簡単すぎると専門性が疑われます。

対象を明確にし、そのレベルに合わせたコンテンツ作成が必要です。

継続的な更新の負担

定期的に内容を見直し、古い情報は更新するか、削除する必要があります。

今回紹介した内容を実装することで、ゼロクリック検索時代においても効果的なデジタルマーケティングを実現できるかと思います。

一度に全てを実装しようとせず、段階的に進めながら効果を測定し、継続的に改善していくようにしましょう。