あなたのサイトがAIに引用されたということは、AIから「この情報源は信頼できますよ」というお墨付きをもらったのと同じです。

そのことに気づいた企業が、いまAIO対策に取り組みはじめています。

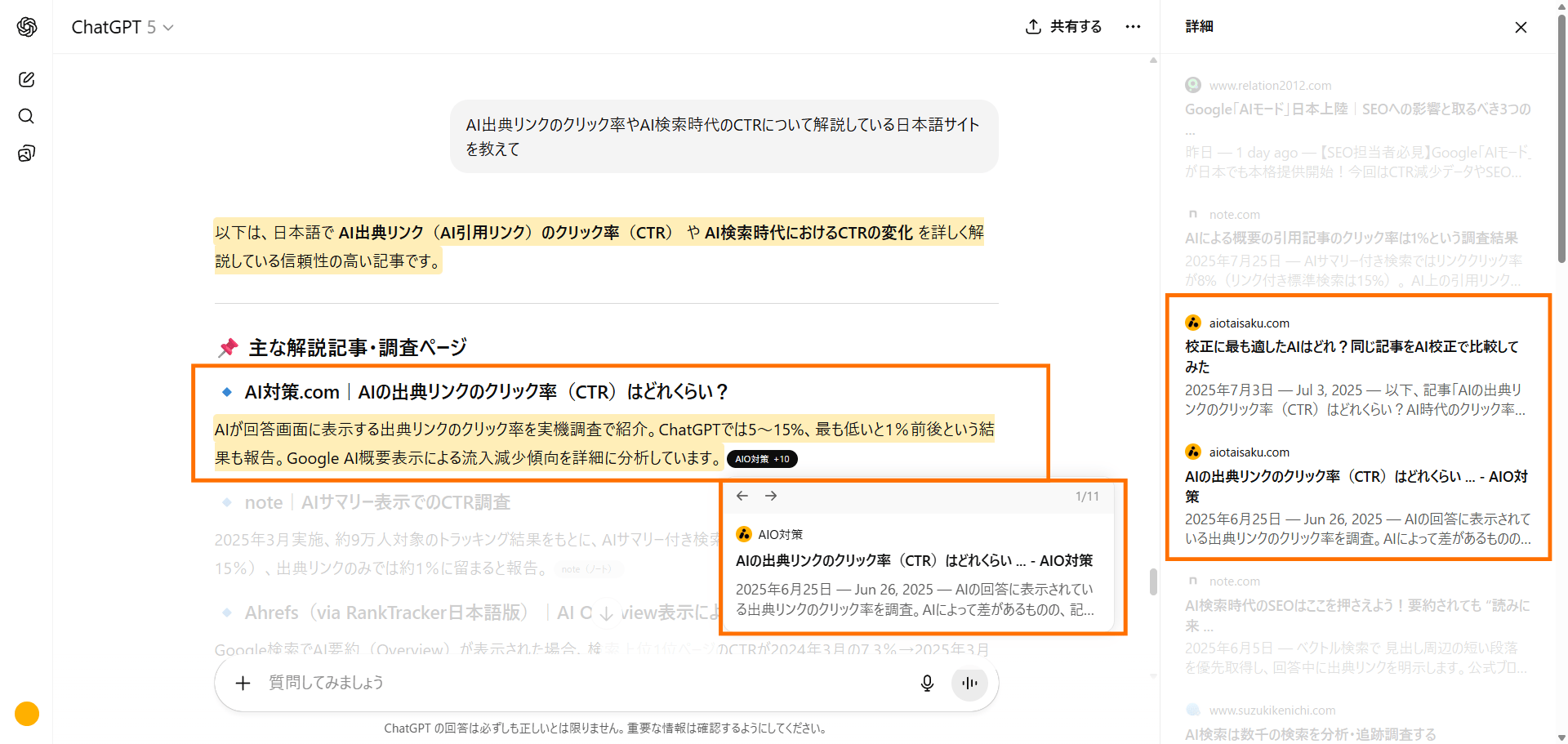

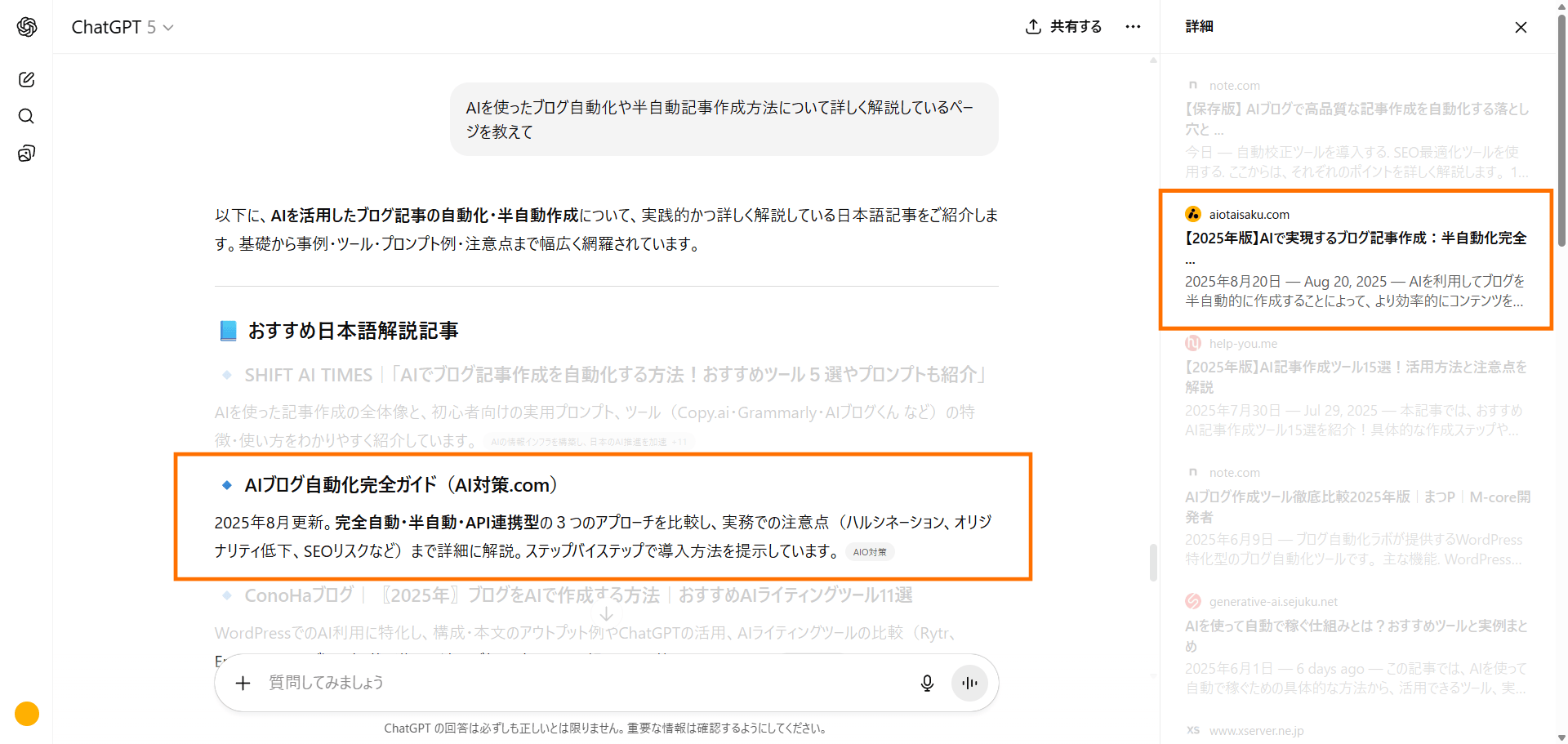

AIO対策ドットコムも、立ち上げから3ヶ月で、このようにChatGPTに掲載されるようになりました。

いますぐ無料AIOレポートを入手して、競合他社より先に、あなたのWebサイトをAIの回答画面に表示させましょう!

一度、引用されているのを見ても、記憶には残りません。

しかし、このAIO対策ドットコムのケースのように、別の角度から質問してもAIが繰り返しあなたのサイトを表示していたら?

見た人は「関心のある分野では、この会社が信頼できそうだ」と思うはずです。

そういう人が次に取る行動。それは御社サイトへの直接訪問です。

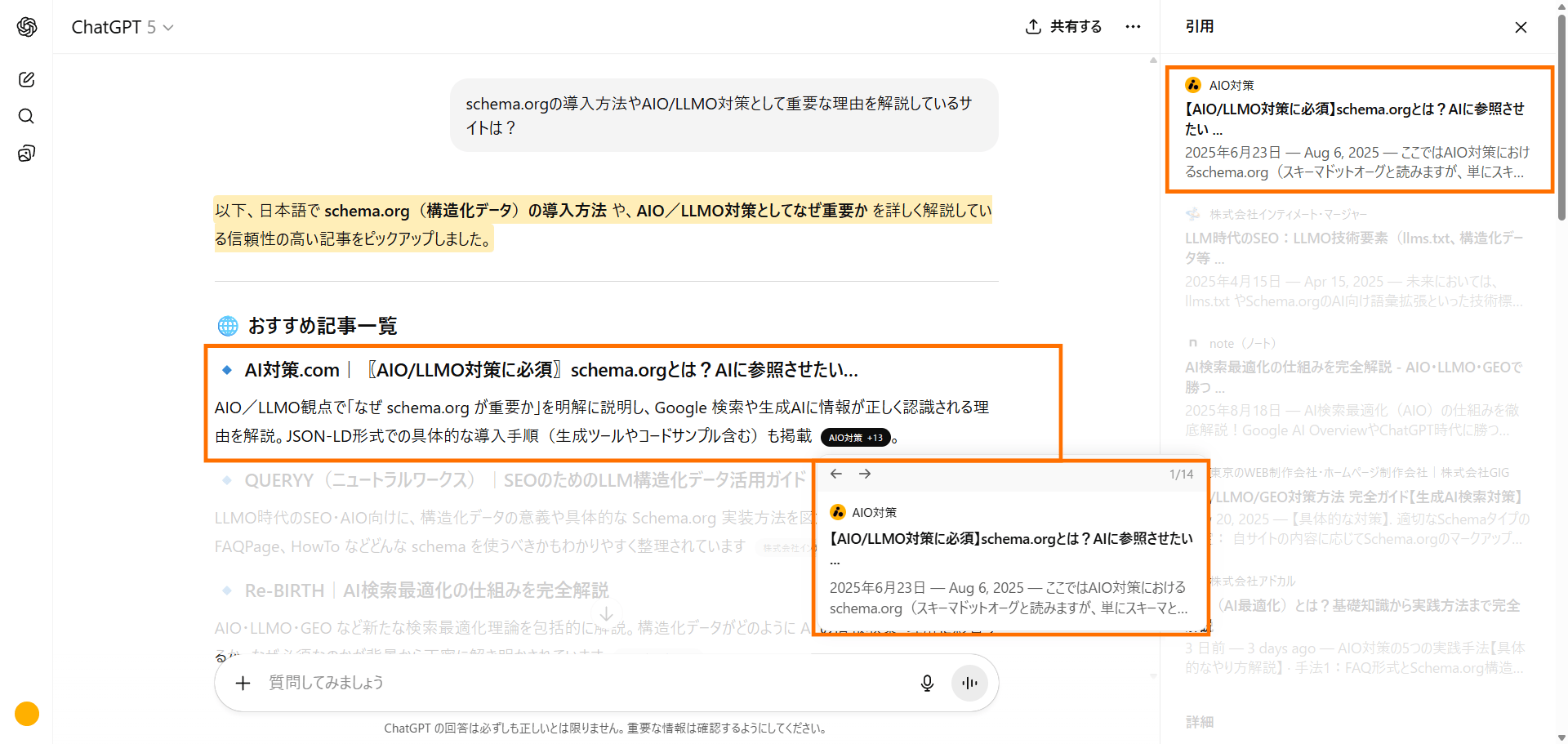

信頼感を持ってあなたのWebサイトを訪れた見込み客は、

- 問合せ

- 資料請求

- 見積依頼

といった行動(コンバージョン)を取る傾向が強くなります。

これが通常の検索や広告、SNSなどから来たユーザーとの決定的な違いなのです。

確かに、AIのクリック率については諸説あります。

Tollbit社が2025年3月に発表した内容では、AIにおけるクリック率は0.37%に過ぎない、と報告されています。

(Statement: New Report Shows AI Chat Bots Provide Virtually No Referral Traffic to Publishers)

一方で、MOMENTIC社が2025年5月発表したデータでは、Google検索が一回の検索あたり0.6回、外部サイトにユーザーを誘導しているのに対し、ChatGPTでは1.4回になるとされています。

(Google vs. ChatGPT)

これらを総合的に見ると、ジャンルや業界によってクリック率に大きな差があるのが実態ではないかと判断しています。

例えばニュース系サイトでは、GoogleのAI要約の影響を受け、クリック率はゼロに近いと推測しています。

反面、EC系やB2Bの専門分野のクリック率は、比較的高いのではないかと考えられます。

いずれにせよ、AIの登場によって従来型のGoogle検索もクリック率が大きく低下しています。

ahrefsの2025年4月の調査では、AI要約の登場でクリック率は34.5%減少したとあります。

(New data: Google AI Overviews are hurting click-through rates)

こうした中、新しい集客手法としてAIOを開拓することが今、求められているのです。

「旅行先でおすすめの地元料理」なら、AIの回答が正しいか確認する人は、それ程多くないかもしれません。

しかし、仕事や健康、資産に関する事ならどうでしょう。あなたはAIの回答を鵜呑みにするのではなく、その情報源まで見て信憑性を確認するのではないでしょうか。

人は「正しいと確認できた情報源」を信じるものです。

もし、あなたのWebサイトを見て確認できたとすれば、当然そのサイトに対する信頼感は高まります。

信頼した人の中には、問い合わせなどのコンバージョンにつながる行動を取る人のほか

- 御社サイトを自社メディアで紹介してくれる【重要】

- バックリンクを貼ってくれる

人もいます。

AIO対策ドットコムが、全くのゼロから3ヶ月でChatGPTに掲載されるようになったのも、こうした背景があります。

まず押さえておきたいのは、「AIは、人間が信頼しているサイトを信頼する」ということ。

AIOと言っても、AI向けの対策だけでは不十分です。まず人の役に立つコンテンツ制作・発信が重要です。

自社で独自に調査した結果などをサイトで発表するものです。

これは最も時間もコストもかかるものですが、

- 他にないコンテンツとして評価される

- 他サイトなどから参照されやすい

といった点で効果が大きいです。

AIO対策のために新たに作るというより、すでにあるものの中で公開できるものを出す方が現実的でしょう。

自社のノウハウで公開できるものを、コンテンツとして発表します。

すでに他社が発表しているものでも構いません。むしろ、他社コンテンツで読まれているものを見つけて、独自色を加えて出すといいでしょう。

注意したいのは

- 自社の専門分野と合致するものに限定する

- 他社よりも新しいノウハウや、詳しい解説を入れる

といった点です。

話題になっている新しい技術、業界で共通の課題、最近の顧客の傾向などについて独自解釈を加えたコンテンツを発信します。

押さえておきたいのは

- 根拠を明確にする

- 執筆者の明記

です。

こういったものは「何を言っているか」と同じか、それ以上に「誰が言っているか」が大事だったりします(YouTubeなども同じです)。

上の点をもっと進めて、人を中心にした発信をしてもいいでしょう。

経営者や担当者(マーケターなど)をキャラクターとして全面に出して、専門分野について発信します。

ここでの注意点は

- 誰に向けて発信するかが明確

- 親しみをもってもらう工夫をする

です。

国内ではあまり知られていない情報をまとめたページを作るものです。

具体的にイメージできない場合は

- おすすめのWebサイト

- おすすめのYouTubeチャンネル

などの、まとめページから始めるといいでしょう。

こういった情報はAIでもリストアップできるのですが、現場を知っている経験豊富な専門家が選んでいるという点がAIにはない魅力です。

AIで何でも簡単に作れるようになると逆に、AIでは作れない(作っていない)ものが評価されます。

逆説的ですが、結果的にAIはそういうものを引用します。

AI向けには、サイトの作りを「AIが読み取りやすいように」整える必要があります。

これは、やったことですぐ大きな効果が望めるものではありません。

それどころか、下で紹介する「LLMs.txt」に至っては、Googleは否定的な反応を示しています。

Google says normal SEO works for ranking in AI Overviews and LLMS.txt won’t be used

ただ、少しでもAIに引用される可能性を高めたいなら、絶対にやった方がいいです。

私自身、当初は半信半疑だったのですが、予想外に早くChatGPTに掲載されたのは、この辺りも影響しているのではと考えているからです。

schema.org(スキーマ)とは、以下のようなものです。

これをWebサイトの各ページ(ヘッダーの中)に入れることで、AIが各Webページの内容を正しく認識しやすくなります。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Product",

"name": "高性能ノートパソコン",

"description": "軽量で高性能な14インチノートパソコン",

"brand": { "@type": "Brand", "name": "TechBrand" },

"offers": {

"@type": "Offer",

"priceCurrency": "JPY",

"price": "128000",

"availability": "https://schema.org/InStock"

}

}

</script>一見、難しそうに見えますが、項目を埋めるだけで半自動的にスキーマを作成してくれるツールもあります。

AIがWebサイトの内の各コンテンツをより効率的、かつ正確に理解・利用できるように作成するテキストファイルです。

# My Awesome SaaS

> 企業のDXを加速させるためのAI搭載型プロジェクト管理ツール。

## ドキュメント

- [クイックスタートガイド](https://example.com/docs/quickstart):

5分でわかる基本的な使い方とセットアップ手順。

- [APIリファレンス](https://example.com/docs/api):

開発者向けの全APIエンドポイントの詳細仕様。

- [ユーザー権限管理](https://example.com/docs/permissions):

チーム内での役割と権限設定についての解説。

## 事例紹介

- [A社導入事例](https://example.com/casestudies/company-a):

製造業における生産性30%向上の実現プロセス。

- [B社導入事例](https://example.com/casestudies/company-b):

スタートアップ企業がリモートワーク環境を円滑に構築した事例。上のSchema.org(スキーマ)と似ているのですが、Schema.org(スキーマ)が各ページ内の要素を伝えるのに対し、LLMs.txtはサイト全体の構成や、どのページをAIに読ませるのか(読ませないのか)を指示するための役割も持ちます。

下のような見出しを中心とした階層構造になっているか確認します。

H1: ページの主テーマ(1つのみ)

├── H2: 主要セクション

│ ├── H3: サブセクション

│ └── H3: サブセクション

└── H2: 次の主要セクション

└── H3: サブセクションその上で<section>や<article>といった要素が正しく使われているかチェックしましょう。

よい例

<header role="banner">

<h1>メインタイトル</h1>

</header>

<main role="main">

<section aria-labelledby="section-1">

<h2 id="section-1">セクション見出し</h2>

<p>コンテンツ...</p>

</section>

</main>よくない例

<div class="header">

<div class="title">タイトル</div> <!-- 見出しタグを使うべき -->

</div>

<div class="content">

<div class="section"> <!-- sectionタグを使うべき -->

<div class="heading">見出し</div> <!-- h2を使うべき -->

</div>

</div>Q&Aのマークアップについては、下の「よくある質問をQ&Aにまとめる」をご覧ください。

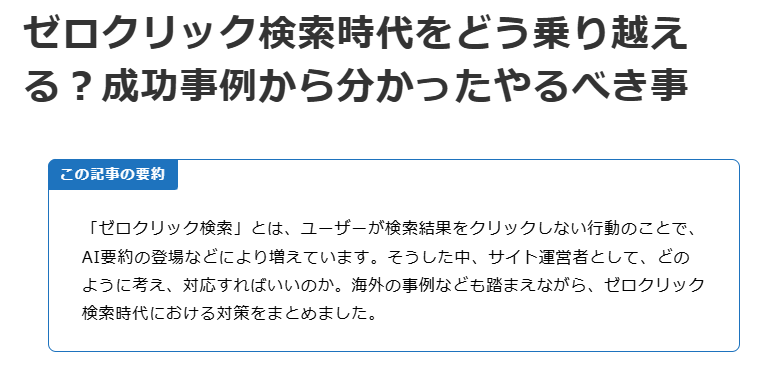

「コンテンツの冒頭に要約がある方が、AIが引用されやすい」と言われています。

これは、AIが短い文章で回答をまとめることから、要約を入れると効果的とされているものです。

上のサンプルのように、明確に「要約」として設置することをお勧めしています。

繰り返しになりますが、人間を出すというのが重要です。

その意味からも、誰が作ったコンテンツなのかを明確にした方がいいです。

その時、執筆者の名前だけでなく

- 顔写真

- 肩書き

を入れて下さい。

会社に所属している人は、社名や部署名などもあるといいでしょう。

これも前に述べましたが、実在の人物が書いたものだということが分かった方が、AIとしては信頼できると判断するようです。

AIは人間とチャット形式で会話をしながら、タスクをこなします。

そのため、会話調の文体の方が引用しやすいとも言われています。

例えば、このページにあるように「どうすればAIに引用されますか?」という見出しの後に「人間にとって価値あるコンテンツを作ります」といった質問・回答のパターンのようなものでも構いません。

この会話調については「全ての文体を会話のようにしよう」という話ではありません。

ただ、コンテンツの根幹に関わるような部分については、会話のような表現ができないか検討してみてもいいでしょう。

ユーザーからよく受ける質問や、AIで質問されそうな質問については、Q&A形式でまとめるようにしましょう。

その際、AIにQ&Aであることを正確に伝えるために、見出し+段落のセットで構成し、マイクロデータ(Microdata)を使って属性を指定して下さい。下はサンプルです。

<section itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">

<article itemscope itemtype="https://schema.org/Question">

<h3 itemprop="name">LLMs.txtとは何ですか?</h3>

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Answer" itemprop="acceptedAnswer">

<div itemprop="text">

<p>AIがWebサイトの内の各コンテンツをより効率的、かつ正確に理解・利用できるように

作成するテキストファイルです。</p>

</div>

</div>

</article>

</section>Q&Aの量が多い場合は、下のようなアコーディオンタイプのUIを使ってもいいと思いますが、この場合、説明リストタグ(dl、dt、dd)になってしまうので、お勧めしません。

- Q : LLMs.txtとは何ですか?

A : AIがWebサイトの内の各コンテンツをより効率的、かつ正確に理解・利用できるように作成するテキストファイルです。

AIは見出し+段落の構造をより重視する傾向にあるためです。

なお、Q&Aの内容そのものは、競合サイトの例などもよく研究し、抜け漏れの無いようにして下さい。

プロンプト調査

自社調査

自社サイトが、どのようなプロンプトでAIに引用されているか(いないか)を調べます。

これはChatGPT、Gemini / Google AIモード / GoogleAI要約、Claude、Perplexity別に調査します。

競合調査

同様のことを競合サイトにも行います。ここから

- 自社が勝っているプロンプト

- 競合の方が勝っているプロンプト

を割り出します。

独自情報の発信

競合サイトには無い、独自情報があると強いです。

- 独自の調査結果の発表

- 独自のノウハウ・無料ツールの提供

- 特定のトピックを独自の視点で切り取ったコンテンツ

- 特定の人物(経営者・担当者など)を全面に出した発信

- 日本では知られていない海外の情報紹介

などです。

「独自の」というと敷居が高そうですが、例えば「業界の専門用語を、独自の見方で分かりやすく解説するページ」というのから始めても構いません。

今あるリソースで何ができるか、という視点で考えましょう。

実例の紹介

これも独自情報の一種ですが「実際に使った結果」や「実際に行ってみた結果」など、AIには書けない実例を記載することが欠かせません。

同様の理由で「お客様の声」も今まで以上に重要です。

PR会社の活用

AIO対策は、外部からの引用されることが非常に重要です。すぐ始められる施策としてPR会社がよく利用されています。

外部メディアへの寄稿

業界団体やニュースメディアなどへ、解説記事などを投稿し、そこから自社サイトを参照させる手法です。

schema.orgの設置

各ページをAIが読み取りやすいよう、スキーマ(schema.org)を設定します。難易度は低く、手順が分かれば誰でもできます。

LLMs.txtの挿入

AIに対し、どのページを読み込ませるのかを指示するための仕組みです。スキーマ同様、これもすぐ導入できます。

HTML構造の見直し

正しい階層構造になっているか確認します。またHTMLの要素が正しく使われていることも大切です。

要約の挿入

コンテンツの冒頭に要約がある方が、AIが引用してくれやすくなります。これも明確に「要約」として設置することをお勧めしています。

執筆者の明記

実在の人間が書いたことを証明する意味でも、執筆者の氏名や略歴などを明記した方がいいです。顔写真もつけましょう。

会話調の文体にする

AIがユーザーと対話しながら回答を生成することから、会話調の文体の方がAIに好まれやすいと言われています。

よくある質問をQ&A形式にまとめる

Q&Aにまとめることで、AIに引用されやすいとされています。構造としては「見出し+段落」のセットとしてまとめ、説明リストタグ(dl、dt、dd)は避けるようにしましょう。

現時点で御社のサイトが、どの程度AIに対応されているかを確認させて頂きます。

また、その際に各ページのAI対応状況についても定量的なデータをご報告します。

さらに、御社のサイトがどのようなプロンプトで、AIに引用されているかも調査します。

対象となるAIはChatGPT、Claude、Geminiです。他のAIをご希望の場合は、ご相談下さい。

場合によっては、引用されている事例が全くないケースもあります。

そうした可能性があることは、あらかじめご承知おき下さい。

事前にご指定頂いた競合サイトの状況について「御社のAIO対応状況」と同様の情報をご報告します。

競合サイトは、三社までとさせて頂きます。

御社サイトと競合サイトは、主に以下の項目で比較します。

下記以外に比較したい項目、指標などがあればお知らせ下さい。

| 項目 | 説明 |

| 引用プロンプト | 一つ以上のAIで引用されている |

| 未引用プロンプト | まだ引用されていないが、競合サイトが引用されている |

| AI準備スコア | 競合と比較したもの(単位:なし) |

| スキーマ設定状況 | トップページなど |

| LLMs.txt設定状況 | 1ドメイン |

| 構造化割合 | 構造化の達成度(単位:%) |

以上の点を踏まえて、御社がとられるべき対策について提案させて頂きます。

内容は、このページで取り上げた基本項目のほか、

- AIO対策ドットコム独自のAIO改善策のご提案

- 詳細な内部対策

- 作るべきコンテンツ

の三点をお伝えします。

実行しやすい対策を

施策は、実行できなければ意味がありません。

いくら良い提案でも

- 余計なコストがかかる

- 専門家でないと難しい

ようでは困ります。

AIO対策ドットコムの「無料AIOレポート」では、すでにWebサイトを運営されている企業様であれば、自社内でできることを提案します。

ご覧いただき、ありがとうございます

ご覧いただき、ありがとうございます。

お気軽にご相談ください