AEO:回答エンジン最適化の方法を完全解説

AEO(回答エンジン最適化)について、初心者向けに基礎から実践までを体系的に解説しています。「AEOとは何か」や具体的にAEOを行う方法を解説しています。実際、AEOにより3か月でAI表示数が40%増、ブランド言及や問い合わせも増加した成功事例も紹介されています。また、ユーザーの質問をリサーチする手順や評価軸も解説しています。

初めてAEO(回答エンジン最適化)対策を行う方を想定し、基本的な内容から順を追って全て説明しています。

ChatGPTとGeminiを使ってリサーチし、その結果を自分で書いてまとめました。

AEO(回答エンジン最適化)の目的とは?

ChatGPTなどのAIが回答を生成するときに「この記事は分かりやすいから、元ネタとして使おう」と参照させるのが目的です。

参照元になると、出典リンクとして自社サイトをAIの回答に登場させることができます。

出典リンクに自社サイトが頻繁に登場するほど、権威性・信頼性が高まります。

回答エンジンとは何か?

AIの中に組み込まれている「答えを返す仕組み」のことです。

検索エンジンがWebサイトの一覧を返すのに対し、回答エンジンは回答を返す仕組みが組み込まれています。これを回答エンジンと言っているわけです。

回答エンジンは、当然AIによって仕様が異なります。この「各AIが持つ回答エンジンの特性」を整理したものを回答エンジンマップと言います。

SEOだとGoogleだけ見ていれば良かったわけですが、AIO(LLMO / GEO)では、AIによって対策を変える必要があります。

各AI持つ回答エンジンの特性は、把握しておいた方がいいでしょう。

一度、下のような形でご自身でまとめられることをお勧めします。

| サービス | 特徴 | 出典リンク | 回答形式 |

| ChatGPT | 対話形式で答える。引用元も提示 | アイコン | 長文要約・対話 |

| Google(Gemini) | 検索上部にAI生成の要約を表示 | アイコン | 短文要約 |

| Perplexity | 回答と同時に複数ソースを提示 | 常時表示 | 要約+出典リンク付き |

| サービス | AEOのポイント |

| ChatGPT | 簡潔・信頼性の高いQ&A形式+引用されやすい構文 |

| Google(Gemini) | サイト構造+FAQスキーマ+「〇〇とは」記事で選ばれやすくする |

| Perplexity | 出典付き要約が主なので、明確なファクトと構造化を重視 |

AIの回答エンジンが参照しやすいページとは?

AIは質問にすぐ回答できるよう、質問+回答のセットになっているページを参照先に取り上げやすいようです。

必ずしもQ&Aの形式になっている必要はありませんが、特定の質問(トピック)に対する答えが分かりやすくまとまっている必要があります。

このページで、ここまでに出てきた見出しをご覧ください。

- AEO(回答エンジン最適化)の目的とは?

- 回答エンジンとは何か?

- AIの回答エンジンが参照しやすいページとは?

というふうに、全て質問形式にしています。

もちろん「見出しを全て質問形式にしましょう」ということではありません。

ただ、これからコンテンツを作るときは「これはAIが◎◎という質問や依頼があったときに参照してくれるんじゃないか」と考えながら、作った方がいいと思います。

ちなみに今読んで頂いているページは、ユーザーが

「AEOって何ですか⁈やり方も含めて教えて」

といった質問をAIにした場合に、参照してもらえるように作っています。

AEOのステップ

ユーザーの質問をリサーチ

優先度の高いものから並べています。

1.顧客からの問合せ履歴を調べる

過去の問合せ履歴を調べましょう。これが一番確実で実態に合っています。

ご自身が直接問合せを受けるポジションにいないのであれば、サポート担当者から、頻繁に寄せられる質問や、回答に時間がかかる質問、ユーザーが理解しにくい点などをヒアリングします。

その他、XやYouTubeなどのコメントでよく寄せられる質問なども収集しましょう。

自社(製品)特有のトピックの場合、AIが参照する可能性は低いかもしれません。

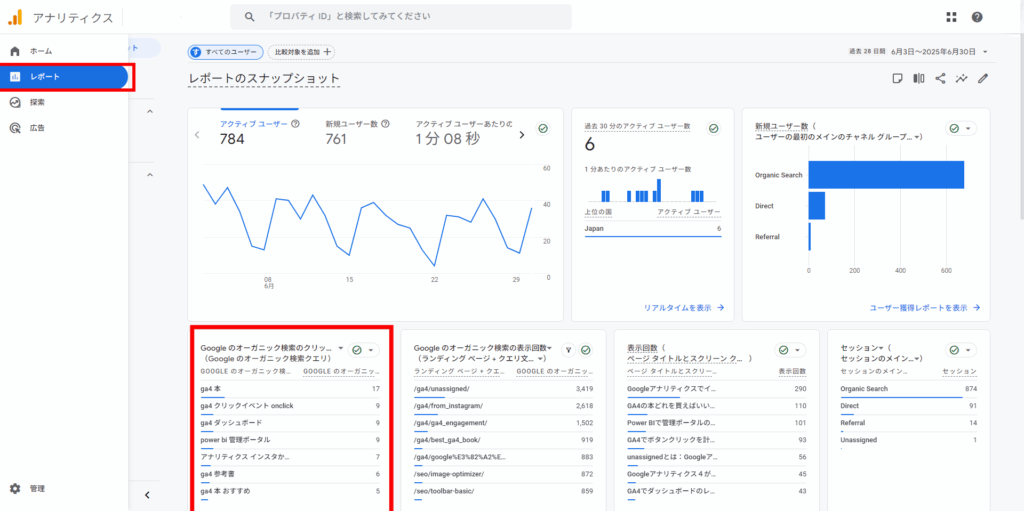

2.Googleアナリティクスやサーチコンソールを調べる

Googleアナリティクスの「メニュー」をクリックすると、左下に「Google のオーガニック検索のクリック数」というのが表示されます。

これは自社サイトが、どういうキーワードで検索されたかを教えてくれるものです。

ユーザーがどういう疑問を持っているか、何に関心を持つユーザーが訪れているかを把握することができます。

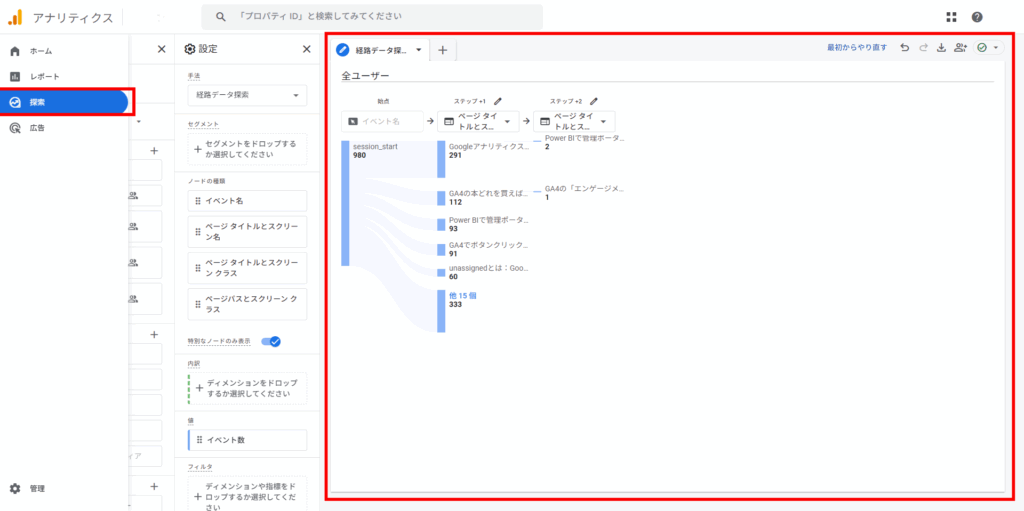

他にもGA4の「探索」を使うと、ページ間の遷移を調べることができます。

これを見ると「Aを見たユーザーはBの内容にも関心があるんだ」といったことが分かります。

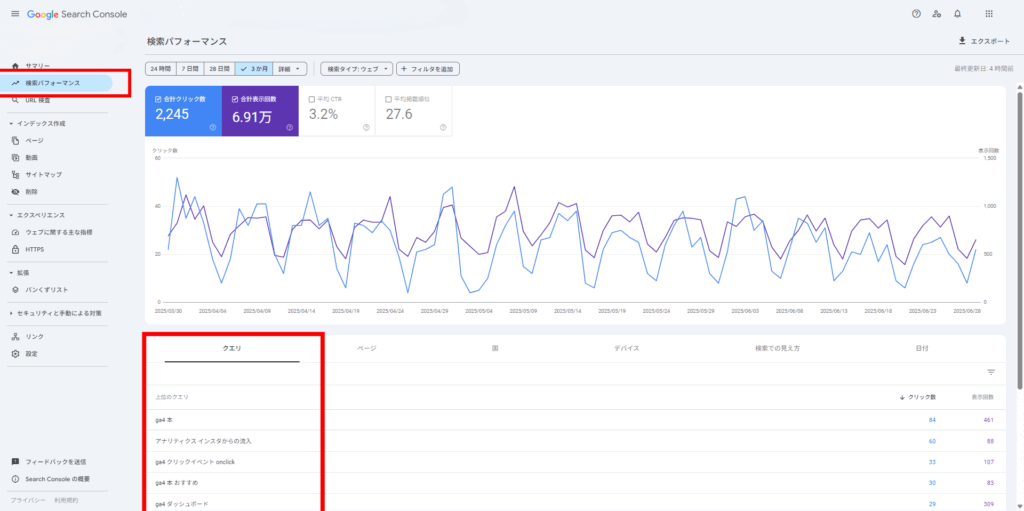

キーワードは、サーチコンソールで調べる方法もあります。

左の「検索パフォーマンス」をクリックすると、下にクエリ(検索されたキーワード)が出てきます。

単にキーワードを書き出すのではなく、ユーザーが持つ疑問や悩みを言葉にするようにしましょう。

3.競合サイトのQ&Aページを調べる

これは特に説明の必要はないかもしれません。

ahrefsなどの競合他社分析ツールがある方は、活用されてもいいでしょう。

競合サイトを見る目的は、特定の質問が自社特有のものなのか、一般的な内容なのかを確認する意味があります。

4.Q&Aサイトを調べる

Yahoo!知恵袋とか教えてgooなどですね。

ここまでの調査でだいたいピックアップできたと思いますが、取りこぼしがないか確認する意味で、見ておいた方がいいかもしれません。

5.Googleに表示される関連質問を調べる

検索結果画面に出てくる「関連する質問」や「他の人はこちらも検索」から調べます。

ここで取り上げる内容は、用語説明のページを作るときに使えます。

私の場合だったら、下の「関連する質問」からAIOやLLMO、GEOといった用語の意味を解説するページを作るといいことが分かります。

6.ChatGPTなどのAIに聞いてみる

これは、特定の質問をAIにした場合

- 出典リンクがどれくらい使われいるか(いないか)

- どこのサイトが出典リンクに使われているか

を調べる目的で行います。

出典リンクが示されていない、ということは、自社ページが入り込む余地があるかもしれません。

すでに競合サイトが出典リンクに表示されている場合は、それをモデリングしましょう。

そして、(人間・AIの双方にとって)もっと良いコンテンツが作れないか研究して下さい。

7.まとめる

調べた内容を元に

- どういう疑問を持っている人に

- どんな答え(解決策)を提示する

かを表にまとめます(簡単でも構いません)。

| どういう疑問を持っている人 | 提示する内容 |

| AIO、LLMO、GEOの用語の違いを知りたい人 | この三つは基本的に同じ意味です。 日本ではAIOまたはLLMOが、海外ではGEOが使われる傾向があります・・・ |

回答ページを作成

表をもとにページを作成します。

回答ページは

のといった方法があります。

どちらにするかは、ユーザーが

- 詳しい説明を聞きたいか

- 簡単でいいので手っ取り早く答えを知りたいか

- 他の情報と一緒に聞いた方が理解しやすいか

によって異なります。

AI向けの対策をしているわけですが、コンテンツ自体が人間にとって使いにくいと本末転倒です。

人が使いやすいかを優先して考えましょう。

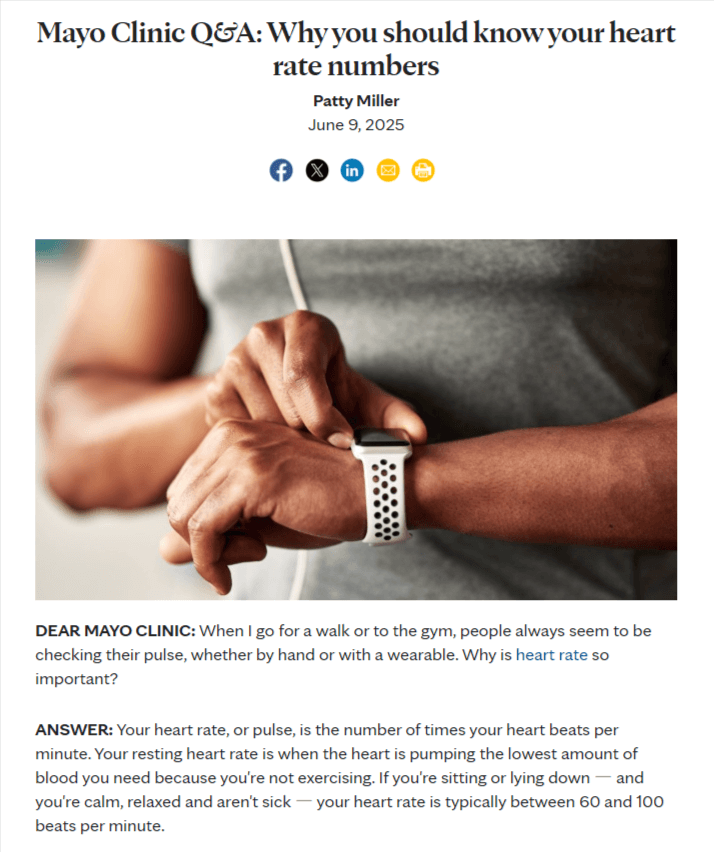

1ページで一つの質問に回答している例

下はアメリカのメイヨークリニックの例です。

最初に患者からの質問があり、その後に回答する形で書かれています。

医療機関なので、治療や症例について詳しく説明する必要があるため、1ページ全体を使う形式にしているようです(画像クリックでリンク先へ飛びます。)。

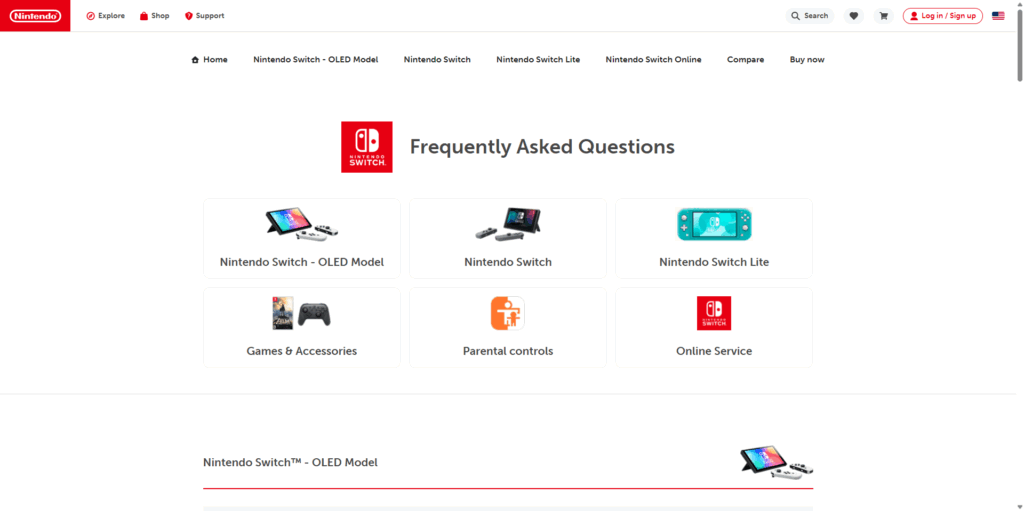

Q&Aページを設け、そこでまとめて回答する例

任天堂アメリカのケースです。

多くのゲーム機、サービスがあるので、こういう形が選択されていると思われます(画像クリックでリンク先へ飛びます。)。

こうしたQ&A形式のページでAEO対策をしているケースが多いようです。

大きなトピックを取り上げる中で触れる

これは手前味噌ですが、今ご覧になっているページのような形式です。

ここでは「AEO対策」というテーマの中で、その意味や方法といった個別の疑問に答える構成になっています。

Q&Aのような形にしたくない場合は、こうした形にするといいでしょう。

先に触れましたが、見出しを問いのような形にして、段落内でその質問に答えるという形だと回答エンジンが引用しやすくなるのではと思います。

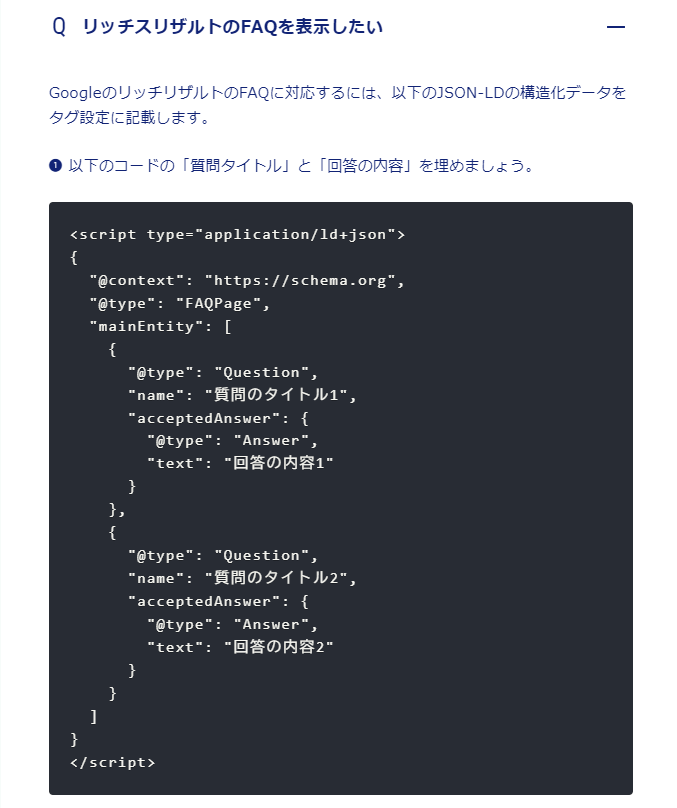

構造化データ(Schema)の実装

構造化データというのは、AIに対してWebサイトの内容をより正確に伝えるためのデータです。

AEOの場合は、AIに「このページには、こういう質問に対して、このような回答がありますよ」ということを正しく教えるために使います。

入れなくてもAIは内容を推測してくれますが、より正確に理解させ、AIの出典リンクとして使ってもらいやすくするために記述します。

記述は、下のようなJSON-LD形式と呼ばれる形式で行うのが一般的です。記述する場所はHTMLのヘッダー内になります。

AEO対策のFAQページを作ることを想定して記述しました。

よければコピーして使ってください。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [

{

"@type": "Question",

"name": "AEOとは何ですか?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "AEOはAnswer Engine Optimizationの略で、日本語では

回答エンジン最適化と呼ばれます。"

}

},

{

"@type": "Question",

"name": "AEOの目的は何ですか?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "AIが回答を作る際に出典リンクとして利用されることです。"

}

}

]

}

</script>なお、使われる場合は、以下の箇所は編集してください。

| “@type”: “FAQPage” | これはFAQページの場合の書き方です |

| “name”: | コロンの右の質問文は書き換えてください |

| “text”: | コロンの右の回答文は書き換えてください |

WordPressサイトへ実装する

WordPressに構造化データを入れる場合は、主に

- テーマの機能を使う方法

- プラグインを使う方法

の二つがあります。

テーマの機能を使う方法

AIO対策はJIN:Rというテーマを使っています。

このテーマだと、公式サイトの「よくある質問」を見ると、「タグ設定」という項目に構造化データを貼り付けるようにとあります。

プラグインを使わずにできれば、それが一番ラクなので、分からない場合は、まずは「テーマ名+構造化データ」や「テーマ名+リッチリザルト」などで検索してみることをお勧めします。

プラグインを使う方法

私はプラグインは使ってないので、お勧めなどは分かりません。

ChatGPTに聞いてみたところ、下のような回答がありました。

| プラグイン名 | FAQブロック | 構造化自動生成 | カスタム性 |

| Yoast SEO | あり | 高 | 基本機能のみ |

| Rank Math | あり | 高 | PROで自在に |

| Schema & Structured Data | なし(GUI選択式) | 高 | 可能 |

| FAQ Schema Markup | なし | 普通 | 簡易用途向け |

ちなみに、先ほど紹介したメイヨークリニックは、ソースを見たところYoast SEOを使っているようでした。

実装を確認する

Googleのリッチリザルト テストで確認できます。

リッチリザルトが確認されると、下のような画面になります。

専門性+信頼性の明示

疑問への回答があり、構造化データが実装されているだけでは、AIに取り上げてもらうには十分ではありません。

AIは、そのコンテンツの発信元が信頼できるかを調べるからです。

ここは、Googleの検索評価ガイドラインのE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust)のAuthoritativeness(権威性)とTrust(信頼性)をもう一度、確認しておきましょう。

Authoritativeness(権威性):コンテンツが他のサイトから引用されるなどの権威性を持っているか

Trust(信頼性):コンテンツが信用できる情報源に基づいた正確な内容か。発信者情報の開示やサイトのSSL化がされているか。

この機会に、SEOの基本も確認されることもお勧めします。AIOはSEOを代替するものではなく、SEOの基盤の上にあるものです。

このブログで、冒頭に「どのようにAIを使って記事を作ったか」を書いているのは、以下のガイダンスに基づいたものです。

AEOは早い者勝ち

この記事を書いている時点では、AEO対策を実施しているサイトは多くありません。

「AEOなんて聞いたことない」「そんな時間はない」というのが多くの認識ではないでしょうか。私も最近まで知りませんでした。

今回紹介したサイトもアメリカのものですが、これは日本国内の事例が見つからなかったというのも大きいです。

言い換えれば、今やれば先行者利益を得られる可能性が高いです。

競合サイトに先駆けて、実装してしまいましょう。